中国插花的概念被重新提出已经30多年了,中国传统插花进入非遗名单也迈入第15年。近10年来,中国插花的市场影响力越来越大,但随之而来的理论混乱和矛盾之处,也开始显现。

这与“拿来主义”有关。改革开放以后,中国插花可以说是在废墟上重建的,当时中国插花花艺水平远远落后于发达国家。在这种情况下,美式花艺体系、荷兰花艺体系被率先引入国内,日本池坊花道等也很快进入中国市场。台湾中华花艺凭借早于祖国大陆起步的优势,在祖国大陆花艺教育市场占有一席之地。

现在通行的中国插花技术标准、花型分类体系,基本都是从日本花道或中华花艺中借鉴的,甚至也有些理论概念和造型源于西方花艺体系。借助于这些“拿来主义”体系,中国插花得到了跨越式发展,但“嫁接”的理论体系,难免会“水土不服”,这就需要我们对现有理论的矛盾和混乱之处,进行大胆质疑和认真探讨。

问题一:对称式、图案化插花,怎样融入中国插花的理论体系?

熟悉中国插花历史的人都知道,中国容器插花出现之初,以宗教插花形式为主,对称式、图案化是那一时期的主要形式。它与我们今天倡导的以师法自然为宗旨、三主枝不对称的插花形式,有着极大的不同,反而更接近欧洲古典插花。

那么从对称式、图案化的古典宗教插花形式,到三主枝不对称的中国特色传统插花,这一插花形式的巨大转变是在什么时候发生的?是怎样发生和演变的?为什么会发生?这几个问题非常重要,它关系到中国插花的美学价值、美学标准和艺术特色。如果不把这几个问题说清楚,中国插花有相当长一段历史是无法解释的,传承是不完整的。

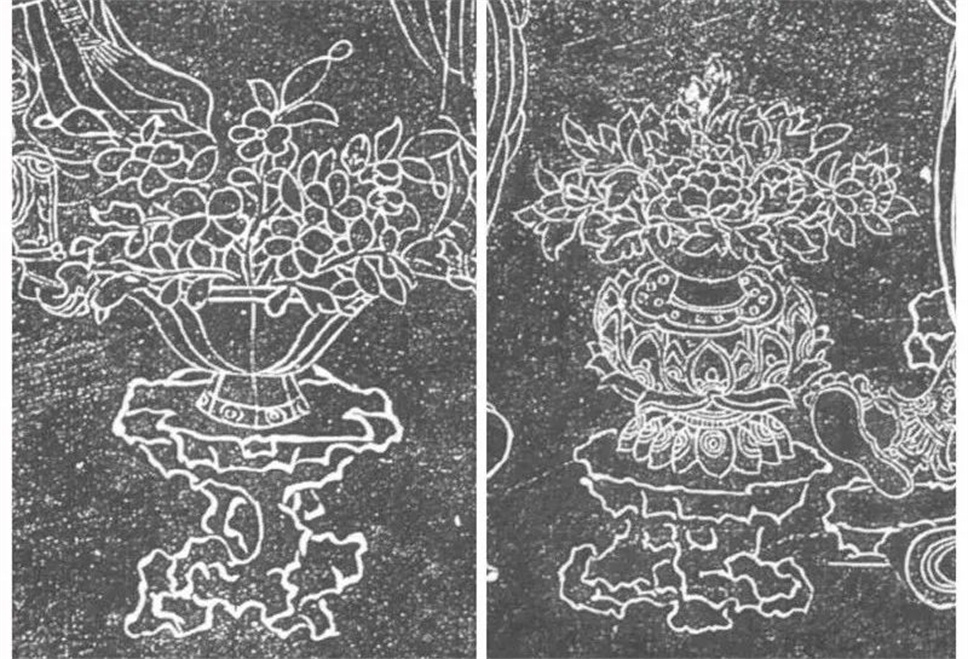

龙门石窟皇甫公窟北魏石刻(左)

莫高窟199窟 壁画中唐时期菩萨像(局部,右)

莫高窟第36窟五代壁画文殊变(局部)

少林寺宋靖康年间舍利石函拓片

目前的现状是,有些理论选择无视它们,将它们排除在中国插花理论体系之外;也有些理论把西方插花的几何学造型体系“嫁接”在中国插花理论体系之中。在笔者看来,这两种都并非最理想的解决方式。

问题二:写景式插花成熟于哪个时期?

笔者做了一些深入研究后发现,写景式插花出现于唐代,笔者在多次受访和文章中也阐述过,“写景式”插花是中国特色传统插花中第一个出现的形式,它在宗教插花盛行的唐代出现,是具有深刻意义的。

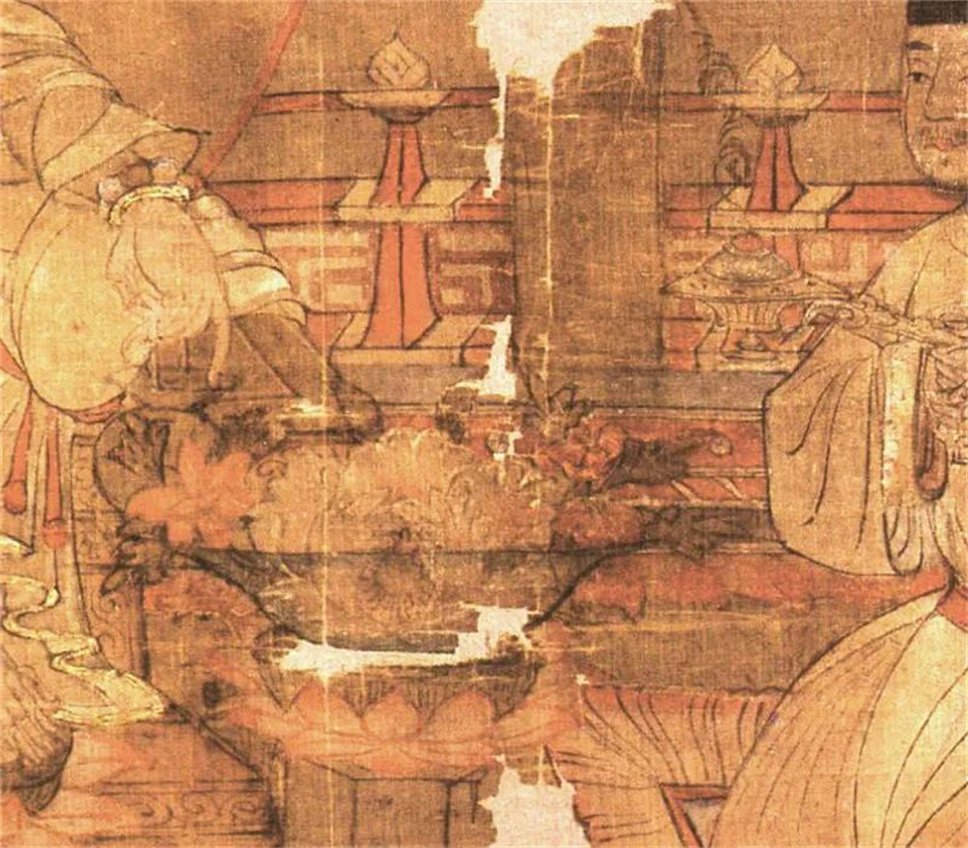

唐代章怀太子李贤墓壁画

宋末元初陈琳《猫蝶图》中的插花

宋末元初陈琳《猫蝶图》中的插花

有主流理论认为,写景式插花成熟于明末清初,但笔者在明清绘画中并没有找到写景插花的踪影,有一些被认为是写景插花的古画,在笔者看来,描绘的其实是盆栽或盆景作品。那么写景式插花的演变到底是怎样的?这是笔者非常希望和同行探讨的问题。

清邹一桂盎春生意图(局部)中的盆景常被误为插花

问题三:用“六大容器”区分花型是否科学?

中国插花分类目前是以“六大容器”来区分花型,但笔者发现,有很多学习者会困惑于每种容器插花造型的特征,学起来易陷入混乱。细究原因,中国插花虽然重视容器,但容器对插花来说只是个载体,并非构成插花造型的核心部分。

最早黄永川先生提出“六大容器”之说,主要是区分中国传统插花的容器类型,并非以容器对插花造型进行分类。中国容器插花至今发展了近2000年,其造型演变之丰富,并非用直立、倾斜、平出、下垂四种形态就能够概括的。而且唐代之前的宗教插花,也并不是以这四种形式或“六大容器”进行分类的。

南宋李嵩花篮图(夏)

传为南宋李嵩的另一幅花篮图

清慈禧太后(款)《花篮图》

以上三幅花篮图无论在花篮样式、插花造型上都完全不同

问题四:“六大容器”的分类是否恰当?

“六大容器”分类本身,在笔者看来也有一些不严谨之处。

首先,中国插花的容器首推古铜器,青铜器发展至今已有3000多年历史,它的发展历程比中国插花还要久远,加上后来的瓷、玻璃、竹编、漆器等,中国插花容器之丰富是众所周知且难以想象的,“六大容器”并不能概括中国插花的容器类型。

宋赵佶《听琴图》中的插花

清舒浩清供图

清代不同样式的五管瓶

其次,“六大容器”的分类标准不一,有以制作材料和工艺为标准的篮,也有以造型为标准的瓶、盘、碗等。

最后,部分容器的作用和地位被夸大了,以碗、缸最为突出。以碗为例,它在中国插花中的使用其实并不广泛,且出现相对较晚。

要知道中国插花容器的规制与中国礼器的规制有着极深的渊源,碗在中国礼器中几乎没有什么地位,因而我们可以看到,在历史资料中,以碗创作的插花比较少且都比较简单。缸与碗存在几乎同样的问题。

传为五代贯休所绘罗汉图中的碗花

五代白衣观音像中的碗花

榆林窟第三窟西夏壁画五十一面千手观音变中的碗花

清陈书岁朝丽景中的盆栽作品常被看作缸花

问题五:“起把宜紧、瓶口宜清”适用于所有中国插花吗?

今天的中国插花在这个问题上存在不少分歧,尤其是“起把宜紧”,经常可以看到一些下部束紧如花束的盘花作品。但历史上的中国插花真的是这样吗?

《清异录》对中国第一个插花专用容器占景盘的造型是这样描述的:“铜为之,花唇平底,深四寸许,底上出细筒殆数十。”可以想见,占景盘是平底阔口容器,插花所用的铜管是平行排列的,且较平均地布满盘底。这可以很好地说明,中国写景插花的结构并非“起把宜紧”。

在宋代钱选的《牡丹图》、明代边景昭的《履端吉庆图》、明孙克弘的《太平春色》等著名画作中,我们可以看到大型插花并不存在“起把宜紧”的做法;在以宋代李嵩《花篮图》为代表的众多花篮图中,我们也看不到“起把宜紧”的样子;从宋代到清代数量繁多的瓶花图中,能看到“起把宜紧”的插花也极少。

占景盘想象图

传为宋末钱选的《牡丹图》

明边文进《履端吉庆图》(左)清王澍梁诗正清供图(右)

问题六:“撒”是中国插花唯一的固定标准吗?

撒是东方插花固定花材的独特技艺,在中国插花中十分重要。但笔者发现,很多以盘、碗等阔口容器创作的插花也要以撒来固定,这就有些不妥了。

撒本是用于口小腹深、不适宜使用剑山或花插、七宝等固定工具的容器插花的一种技艺,用于盘等阔口浅容器的插花反而限制了插花的用材和形式。笔者还观察到,有的插花创作是把花枝全部绑在撒上,这其实削弱了撒的技术性,并使瓶花等插花形式变得拘谨。

北宋耀州窑带花插的青瓷插花专用碗

英国牛津大学阿什莫林博物馆藏宋代带铜质花插的瓷盘

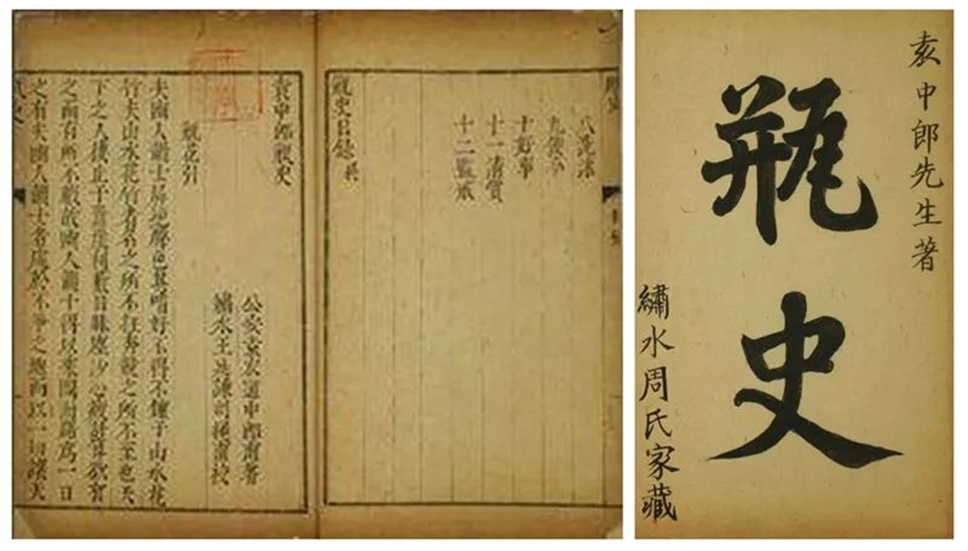

问题七:明代插花专著是否应被奉为中国插花圭臬?

明代插花专著是中国插花宝贵的历史遗存,这是毋庸置疑的,但这些专著基本上是对宋代插花进行的总结和归纳,且均为文人撰写,作者并非专业插花匠人,故而这些专著都以文人插花为核心,关于厅堂插花、世俗插花的记载十分欠缺,至于宫廷插花、宗教插花更是几乎只字未提。在插花造型、插花技艺方面的记述也是简单且模糊的。这使得明代的插花专著并不能反映中国插花的全貌。

夸大明代插花专著的地位,对于中国插花的理论、技艺研究是无益的。给明代插花专著应有的、客观的历史地位,是中国插花理论研究的重要课题。

中国插花赖以诞生、成长、兴盛的文化根基在中国,研究并恢复中国插花这一隽永艺术的任务,只能由中国的插花人来承担,这是天赋的使命和责任。

(图文提供:易花道创始人万宏。《采薇专栏》欢迎学术争鸣稿件踊跃投稿。)