白露那天,苏梅邨老师在朋友圈发了一件最新的花作《秋风起雁南飞》,两枝天堂鸟花颜微微朝上,雪柳飘逸,是一双大雁振动羽翼,翱翔于晴空。

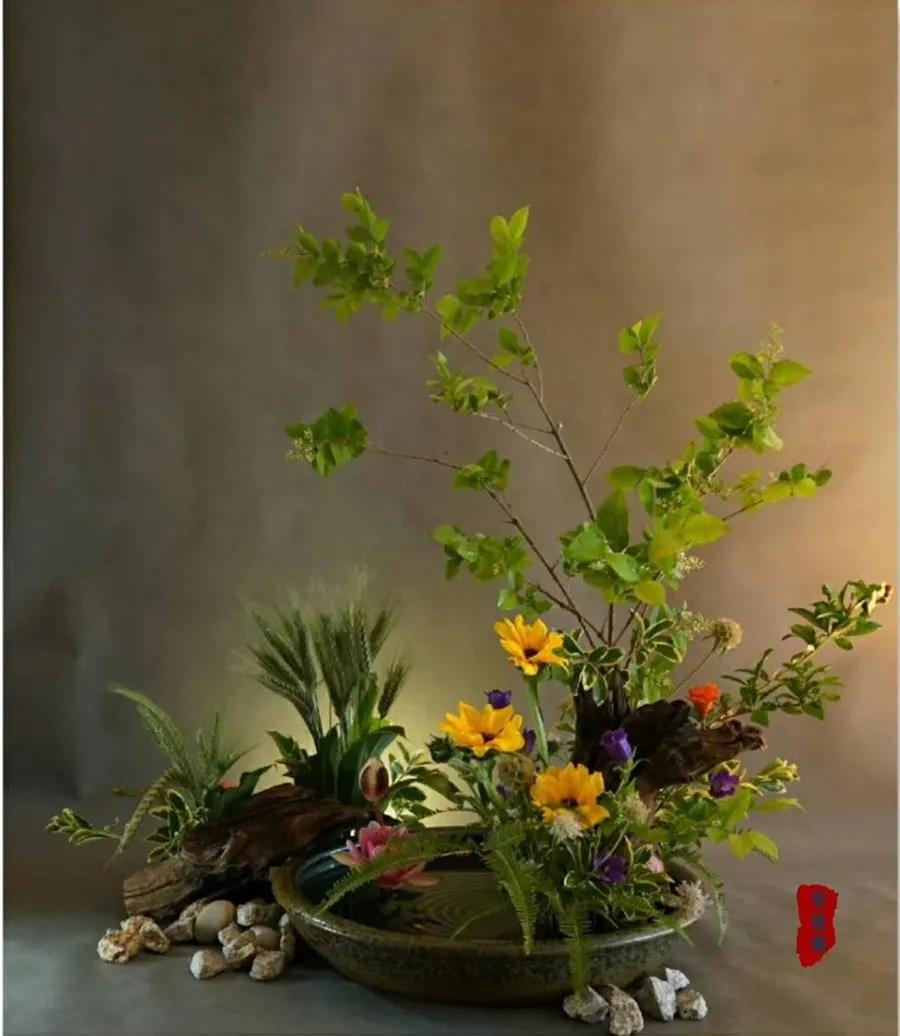

苏梅邨2020年白露节气创作的作品,花器是只粗大的陶碗,看似寻常。花器之上层层盘旋而上的草木恰是一幅《秋山图》,我细细辨认花材,小菊、花叶黄杨、火龙珠、芒萁、桔梗、叶兰、黄莺,都是平时花道教室的常用花材,一年四季都能在北方的花市买到。平凡的器,寻常的花,三朵团团雪白的菊花,却分外像白露那天的月光。看似漫不经心,兴之所至,以平常心对待眼前的草木时,还是不知不觉,流露出季节变迁的情思。

苏梅邨2020年白露节气创作的作品,花器是只粗大的陶碗,看似寻常。花器之上层层盘旋而上的草木恰是一幅《秋山图》,我细细辨认花材,小菊、花叶黄杨、火龙珠、芒萁、桔梗、叶兰、黄莺,都是平时花道教室的常用花材,一年四季都能在北方的花市买到。平凡的器,寻常的花,三朵团团雪白的菊花,却分外像白露那天的月光。看似漫不经心,兴之所至,以平常心对待眼前的草木时,还是不知不觉,流露出季节变迁的情思。

01/

没有一朵花是平常的

苏梅邨2020年“七夕”创作造型写景花,用常见的蓬莱松和常春藤增加线条感和空间层次,也有“两情长久”的寓意。苏梅邨老师有个插花的习惯,尽量用自己熟悉的花材去构思,他在北京“华目斋”教室的教学习惯也是如此。几乎每个学生都非常熟悉小菊、花叶黄杨、火龙果、叶兰、黄莺这些花材,老师习惯用它们来做从枝、补枝。只是看看学到高阶段的同学,把一枝一叶用得更巧妙。而在苏梅邨老师参加花展的正式创作中,这些司空见惯的草木似乎又换了面貌,绽放出更动人的光彩。

苏梅邨2018年圣诞节创作,被认为继承传统的瓶花也可以中西合璧。没有一朵花是平常的,插作者放开心胸,全心地信任植物,会在作品中获得共鸣。这是我在“华目斋”教室,断断续续学习了三年所了解的一部分。

02/

插花就像盖房子

苏梅邨老师,据我所知,研习花道已有18年,教学也整整10年了。记得第一次走进华目斋的教室,是由一位经营花器多年的花友引荐。“他的学生,有好几个已经从基金会毕业了,自己开了教室。”

苏梅邨2019年台湾中华花艺年度展作品《薪火相传》,中华花艺文教基金会的课程设置,让学习周期比许多插花流派要漫长,能够坚持几年的人也不多,可以教出几个毕业的学生,足以证明苏老师对插花这件事心无旁骛。以为苏梅邨老师会像日本花道家那样严肃郑重,却在行书“花天酒地”的匾额下,喝到了他珍藏的美酒。“花天酒地”,就是华目斋教室的风格。只有小小六张桌子,却有一屋子古往今来的中国花器和道具,不同级别的学生一天就可以用掉几桶从云南空运来的植物。插花时全神贯注,一气呵成。苏老师指导作品时也是依着同学的性情、构思予以调整,从来不会否定某个学生的天马行空。

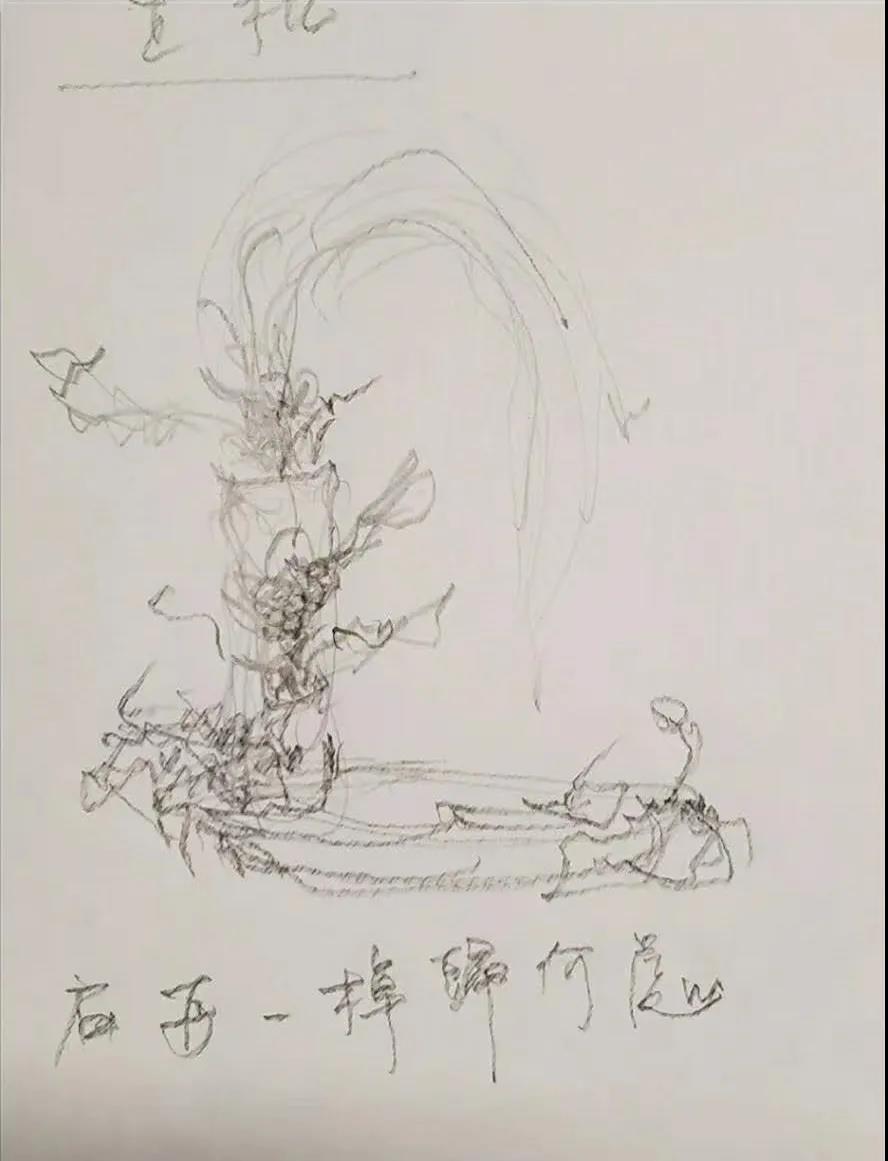

苏梅邨创作《扁舟一叶归何处》,从草图到作品完成。“我经常和同学说,我插花就像做一个室内装修设计,先有平面草图,构思设计,再配材,然后施工插作。”苏老师没有不传之秘,这也和他的职业经历有关。在成为花艺家之前,他是一位来自香港的室内设计师,在香港出生,在香港长大,少年时接触了各种造型训练,也见识了黄金时代香港对各种潮流风格的包容和吸纳。

苏梅邨创作《小暑》,从草图到插花完成。

03/

草木总关情

苏梅邨老师插花,全是因为在北京生活时,太喜欢植物了,又很有闲心,在花市东逛西逛。找老师,最早能学的就只有池坊;后来遇到操瑞芸老师到北京推广中华花艺,就成了中华花艺在大陆的第一期毕业生;其间又对比学习了西式花艺,更加坚定了传承中华花艺的信念。他始终最熟悉的,是中国文化,做中国插花,才能形神兼备。

苏梅邨创作《梅兰竹菊岁朝清供》,“梅”是他的印鉴。坚持做中国的插花,却有包容学习各种风格和潮流的心态。苏梅邨的作品,可以繁复,可以简约,可以重造型,可以重意境,可以用各种素材去插花。唯一带有苏梅邨风格的,是每一件作品,都传达着些许情愫、情绪、情怀和情境。“花是美好的,对着它们能不开怀?插作中在方寸空间表现,抒发内心的情感,多妙。”这就是插花吸引了苏梅邨18年的秘密。草木有情。

苏梅邨疫情期间创作的主题瓶花,疫情期间,苏梅邨插作了一件很大的瓶花,用刺芹代表病毒,用飞扬卷曲的干枯叶兰和怒放的向日葵表现不完美的世界、生命的枯荣和人与命运的抗争。

《芒种》,苏梅邨2020年节气插花的起点。疫情平复时,他又以平静喜悦的心情创作了《芒种》。“芒种”送走花神,是再一次期待春天的来临。从芒种开始,我期待看他,做完一年的传统节日和二十四节气。只记花开,不记年。